Il y a (au moins) deux sortes d’architecture : celle qui se construit et celle qui se rêve. Dit autrement, celle que régentent les contraintes nombreuses imposées par le réel (on ne construit pas comme l’on veut, n’importe comment, n’importe où et pour n’importe qui) et celle qu’aiment concevoir nos cerveaux lorsqu’ils s’éprennent de liberté et lâchent toutes les brides (construisons tout et n’importe quoi et n’importe comment, en imagination et dans nos songes). L’architecture concrète nous barbe ? L’architecture imaginaire, elle, ouvre les portes du possible, toutes grandes.

Depuis que les artistes se piquent de représenter des bâtiments ou des villes, l’échappée est de mise. Envolée, oubliée, la matière dure de l’architecture réelle, avec eux, s’expand, se déforme, délire, s’autorise toutes les licences. Dans cette optique plus que subliminale : faire dire à l’architecture rien moins que ce que nous sommes, nous psychanalyser.

Qu’est-ce que l’architecture quand elle n’est pas l’art de bâtir ? Un fournisseur de métaphores. Chanson de la plus haute tour, Le Maître du haut château, La Tour, prends garde !, les trois maisons de paille, de terre et de pierre des Trois petits cochons…, diversement. Poèmes, chansons, intitulés de romans, récits populaires raffolent du thème architectural, à cette fin, de l’ordre du glissement sémantique et symbolique : parler du monde et de la vie humaine, de leur réalité, de leurs travers, avant de parler d’architecture. Un pur – impur ? – prétexte.

Les architectures impossibles

Au musée des Beaux-arts de Nancy s’est ouverte, à l’automne dernier, une exposition d’excellente tenue intitulée Architectures impossibles. Culotté, pour le moins, dans la cité même de Jean Prouvé, architecte pur et dur s’il en fut (il n’était d’ailleurs pas architecte de formation, mais ferronnier), celui qui a bâti coûte que coûte et pour trois fois rien (habitat low cost, coopération avec Emmaüs, préfabrication industrielle…) en impulsant l’idée que rien, à l’architecture, n’est impossible, même aux heures matérielles et sociales les plus noires. Mais la contradiction s’arrête là. Sophie Laroche, commissaire avisée de l’exposition, ne joue en effet nullement sur le registre « À l’architecture rien d’impossible ». Son intention est autre, le regard tourné ici non vers l’architecture réelle, mais vers l’architecture envisagée comme objet d’art, en tant que thème servant de fondement à des créations plastiques. Architectures impossibles s’attelle à montrer comment l’architecture, de longue date, a été un sujet inspirant pour les artistes, dessinateurs, peintres et sculpteurs notamment, qui en ont usé de façon immodérée à cette fin, élaborer des univers architecturaux imaginaires ou utopiques, bref, « impossibles » à concrétiser, sauf dans le territoire libre, dérivant et souvent délirant de la pensée. Cette disposition à recycler l’architecture dans ce qui n’est pas elle (la figure, la fiction, l’idée, le rêve, nommément) permet de rendre viables, sur la toile, sur le papier, dans la matière sculptée, des architectures en temps normal inenvisageables, non constructibles, « impossibles ».

Construire ? Voilà qui est sans conteste compliqué. Dessiner ce qui pourrait être construit ? Voilà en revanche qui est plus simple, et pas moins productif sur le plan du sens (à défaut, évidemment, de la capacité à abriter, à contenir et à loger).

« Comment l’architecture, gouvernée par des règles strictes et des dogmes intangibles, pourrait-elle être impossible ? », demande Sophie Laroche. La réponse est celle que voici : elle l’est une fois appropriée par les artistes de tout poil. « Impossible », on l’aura compris, c’est-à-dire refusée à la réalité, mais sûrement pas à toutes les élucubrations de la pensée humaine. Plus de limite à la métaphorisation, une fois « artialiséé » et ressaisie par des créateurs qui n’ont cure des contextes, des commandites et des contraintes techniques, l’architecture devient une métaphore majeure, ce vecteur pratique grâce auquel on va pouvoir parler au fond de tout. « Affranchie des codes rigides dans laquelle l’emprisonne sa seule existence bâtie, l’architecture est susceptible de porter des idées comme de sonder les tréfonds de la pensée humaine, la mémoire, l’inconscient », relève Sophie Laroche. Qui précise, pointant en cela une disposition créative portée à l’ouverture totale et à l’illimitation : « Telle qu’elle surgit dans notre imaginaire, l’architecture constitue une source d’inspiration majeure pour l’histoire de l’art et a fécondé à toutes les époques l’inspiration des artistes, qui puisent dans l’imaginaire architectural un puissant potentiel d’évocation propre à surprendre, à déstabiliser, à questionner, à dénoncer. »

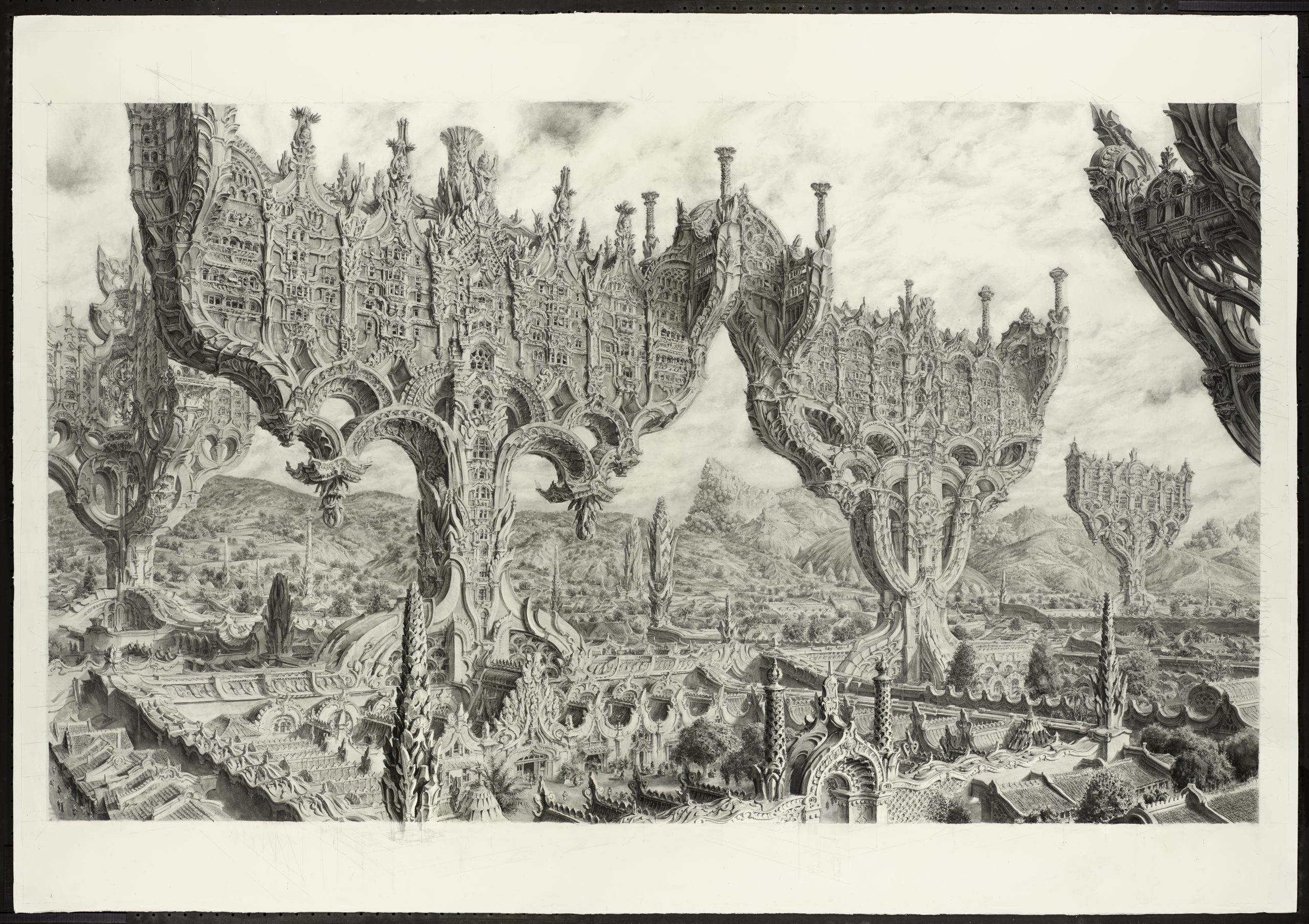

Laurent Gapaillard, Candélabres

Artialisée donc hors contraintes

L’architecture envisagée comme cosa mentale, « chose mentale », et non comme produit concret s’avère en fait plus nourricière que l’architecture réelle. Normal, estimera-t-on. Le mental, ce qui se pense sans devoir s’appliquer et trouver une issue solide, s’affranchit d’office de toutes les contraintes inhérentes à la réalisation, à la production matérielle. Les artistes conceptuels, dès les années 1960, en font le constat : à quoi bon peiner à réaliser une œuvre si l’on peut se contenter de la penser, de simplement la conceptualiser sans en passer par le circuit laborieux de la production et des questions de faisabilité ? Sauter la case de la réalisation allège de bien des soucis. Eux-mêmes appliqueront leur propre leçon et n’y iront pas par quatre chemins, à l’instar d’un Lawrence Weiner ou d’un Sol LeWitt, qui livreront plus qu’à leur tour, en guise d’« œuvre », un simple certificat descriptif se résumant à quelques lignes de mots (imaginez à partir de là, le tour est joué, c’est bâti).

Construire ? Voilà qui est sans conteste compliqué. Dessiner ce qui pourrait être construit ? Voilà en revanche qui s’avère plus simple, et pas moins productif sur le plan du sens (à défaut, évidemment, de la capacité à abriter, à contenir et à loger). L’Italien Piranèse, que fascinaient les univers architecturaux fermés, saturés et parcourus de passerelles lancées en tous sens dans l’espace, est un dessinateur. Aucune considération réaliste de sa part. Essayez de faire tenir debout pour de vrai les agencements qu’il crée (qu’il construit) sur le papier et tout s’écroule dans l’instant. Mais peu importe, l’imaginaire pourvoie, les visions dessinées de Piranèse essentialisent avec force l’idée de l’enfer claustral, celle de l’architecture pénitentiaire sinon, pour employer une formule heideggerienne, celle encore de la « prison de l’être ». Les maisons aux parcours fléchés, cul par-dessus tête, absurdes et illogiques que dessine Maurits Cornelis Escher ne peuvent dans les faits être construites. Par la grâce d’une divagation graphique libérée de toute contrainte de viabilité, elles le sont cependant bel et bien. Sur papier uniquement, d’accord, pas en vrai, mais qu’à cela ne tienne : ces maisons-là ne nous interdisent nullement de rêver à ce que serait une architecture – et par extension, un monde – libérée de toute direction, de toute gravité, de toute orientation, de toute organisation rationnelle. Le Nietzsche des Considérations inactuelles avait raison, la vérité est pénible, mieux vaut se laisser aller aux élucubrations. (« Nous avons l’art pour ne pas mourir de la vérité », cette vieille mais inusable rengaine.)

Quand l’allusion est de mise

Élucubrer au moyen du thème architectural et, ce faisant, élucubrer l’architecture elle-même, en faire un univers malléable à l’infini, porteur de multiples entrées et autres considérations sur l’espèce humaine : ainsi l’art opère-t-il, dans l’indifférence au réel (et les architectes parfois eux-mêmes, faut-il le rappeler, à l’instar d’Arturo Soria, d’Archigram ou Rem Koolhaas lorsqu’ils se laissent aller au délire).

Peintre de l’âge classique, Hubert Robert nous place, nous spectateurs, devant un monde qui n’est que ruines (Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruines, 1796), victime d’on ne sait quels cataclysmes. Ce faisant, n’instille-t-il pas dans nos têtes cette idée banale mais prégnante, à savoir que le temps vient à bout de tout ? Les civilisations, comme le certifia naguère le Paul Valéry de Variété, sont mortelles, rien à y changer tandis que çà et là sont détruits, au fil des guerres, des musées aussi somptueux que ceux de Palmyre, de Mossoul et de Bagdad, sans le moindre respect pour ce que les humains voudraient garder en mémoire sans forcément y parvenir. Proposition à méditer, livrée au moyen de figures d’architecture : l’impérissable n’est pas à la portée, ni de l’homo faber, ni de la matière proprement dite, soumis l’un comme l’autre à toutes sortes d’entropies, à commencer par l’entropie canonique (« transformation », en grec : le degré de désorganisation ou d’imprédictibilité du contenu d’un système). Victor Hugo, au moyen de lavis sombres et furieusement romantiques, crispe notre attention sur des architectures de burgs, châteaux haut placés dans le paysage aussi mystérieux qu’inquiétants (Château fortifié entre deux ponts, vers 1856-1864). Que regardons-nous en les regardant ? Notre propre curiosité pour les univers sombres, pour la nuit, pour le fantomatique, pour l’exil, autant d’entrées qui nous fascinent peu ou prou et où nous voulons reconnaître un peu (ou beaucoup, selon l’heure) de nos inclinations. Hendrick III van Cleve nous peint, sur le modèle des ziggourats mésopotamiennes, une tour de Babel en chantier (La construction de la tour de Babel, vers 1585). Son faîte tutoie les nuages, mais pour autant, l’on sent bien que son chantier n’est pas terminé. Cette métaphore accourt avec l’image, pour l’occasion, bien connue – vanité des vanités, à quoi bon cette ambition humaine sans limites à laquelle des limites sont de toute façon mises par la réalité, maîtresse intraitable ? On se rappellera à dessein, par allusion mentale, que la fameuse tour Djeddah, en Arabie saoudite, prévue à l’origine pour s’élever à une hauteur d’un mile terrestre plus un millième de mile (1 608 m + 1,6 m), ne fera pour finir qu’un kilomètre de haut (plus un mètre !) pour cause de soubassement géologique trop peu stable, et cela, si tant est que son chantier s’achève jamais (la tour, à l’heure où l’on écrit ces lignes et après dix ans de travaux [premiers coups de pioche en 2014], plafonne à 350 mètres et plus aucune date d’achèvement des travaux n’est fournie…).

Élucubrer au moyen du thème architectural et, ce faisant, élucubrer l’architecture elle-même, en faire un univers malléable à l’infini, porteur de multiples entrées et autres considérations sur l’espèce humaine : ainsi l’art opère-t-il, dans l’indifférence au réel.

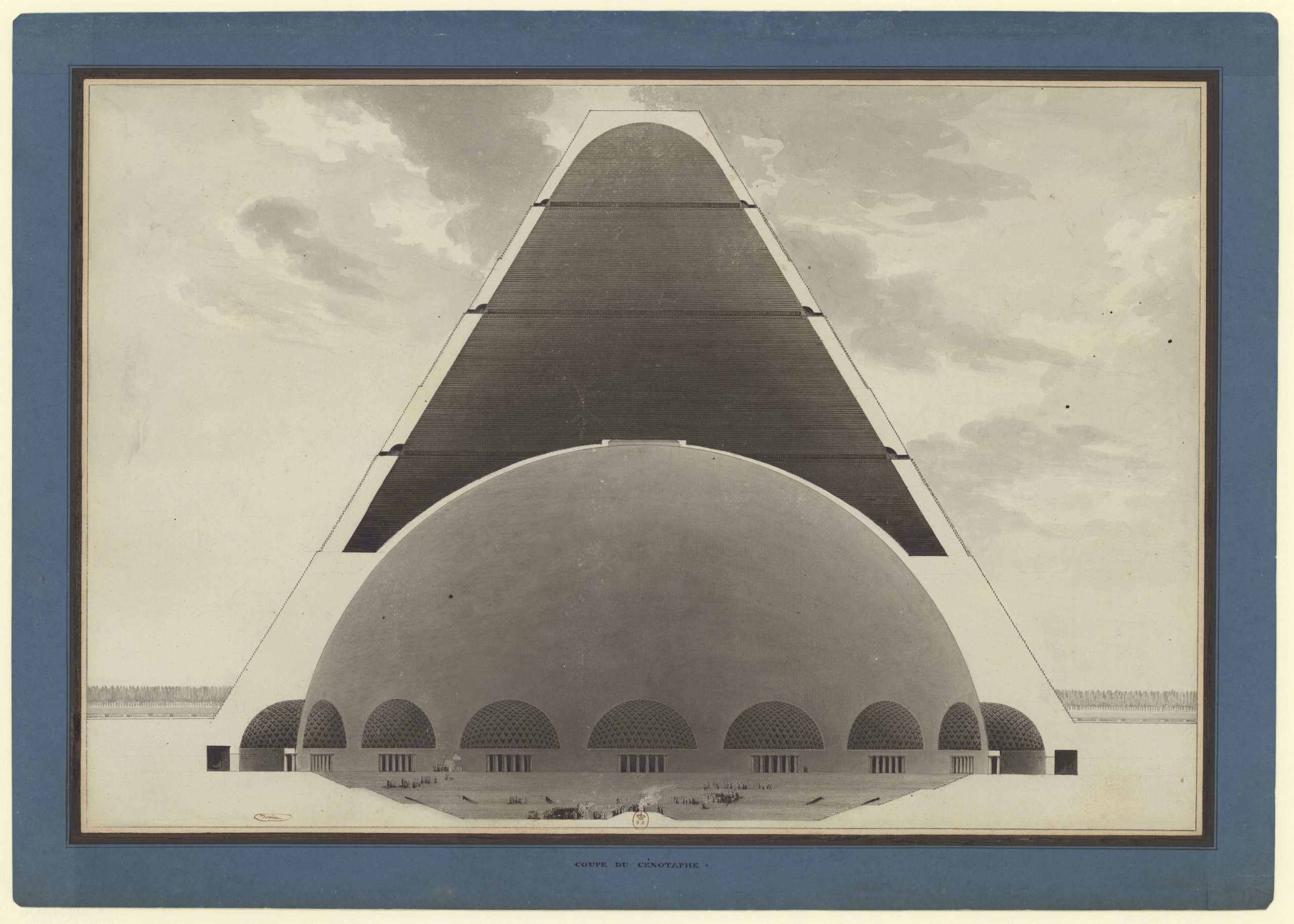

Architectures impossibles, l’exposition nancéienne, multiplie sans forcer les exemples de cette métaphorisation à outrance permise par le dessin, la peinture ou la sculpture d’architecture. L’allusion, en vérité, est partout de mise, l’architecture représentée artistiquement ne pouvant plus, décidément, être elle-même. Ainsi le veut la logique du glissement de la « présentation » à la représentation, du réel à sa mise en figure, pointera le sémiologue avec raison. Étant entendu toutefois que l’architecture, plus que bien des thématiques ciblées par les artistes, offre en la matière une indéniable fécondité. Un réservoir d’entrées pour dire nos corps, pour signifier notre être, pour codifier nos pulsions, du désir de sublimité (les Suppo, tours-colonnes historiées de Wim Delvoye) à l’angoisse (l’hôtel et le domaine flanqué d’un labyrinthe végétal où se passe l’action du film Shining de Stanley Kubrick) et à la morbidité (les maquettes de ruines antiques calcinées d’Anne et Patrick Poirier).

Étienne Louis Boullée, Coupe du Cénotaphe

L’architecture nous parle de nous

L’architecture, cette psycho-architecture, en somme, pour reprendre l’intitulé de bizarres maquettes de maisons du duo Berdaguer et Péjus (à partir de 2006). À quoi ressemblent donc celles-ci ? Ici des murs boursouflés, comme si le bâtiment était atteint de myxomatose. Là un accident de construction à rendre fou un maçon épris de géométrie euclidienne : le plan horizontal du soubassement d’une maison, loin de porter celle-ci à l’horizontale, voit cette dernière se soulever sans mobile à l’oblique. Autre part un bâtiment qui a comme fondu, que l’on aurait construit en cire dans une zone géographique chaude… Qu’est-ce que cela ? Plus qu’une citation déjantée de cette architecture non standard en vogue dans les années 2000, qui épousait volontiers les théories du blob et de la mutation génétique, ces psycho-architectures sont autant de formalisations plastiques dont l’esthétique mouvante vient décalquer l’itinéraire de nos pensées, entre le souci maniaque de l’organisation caractéristique de l’activité humaine et le fantasme libertaire de la désorganisation, destructrice mais tellement excitante, nous faisant quitter les terres ennuyeuses de l’ordre pour les dérives du désordre et de l’incontrôle – sans oublier tout ce qu’il y a entre les deux.

Où l’architecture, apte à tout dire (même son errance conceptuelle) nous entretient en somme de nous, au regard de nos fors intérieurs. Où elle nous fait parler de nos futilités et de nos profondeurs, et devient opportunément, par le jeu mental et plastique d’artistes qui en font un reflet de nous-mêmes, le divan du docteur Freud.

Exposition Architectures impossibles, Musée des Beaux-arts, Nancy, 19 novembre 2022 – 19 mars 2023. musee-des-beaux-arts.nancy.fr

Sophie Laroche, dir., Architectures impossibles, éditions Snoeck, Gand, 2022, 328 p, 39 euros.

Texte : Paul Ardenne

Visuel à la une : James Casebere, Blue House on Wate

— retrouvez l’article Blockbuster L’architecture, ce matériau psychanalytique dans Archistorm 119 daté mars – avril 2023 !