L’attribution l’an passé, en 2022, du Pritzker Prize à Diébédo Francis Kéré, architecte burkinabé, était sans doute un signe : l’Afrique, le « continent noir », en matière d’architecture, a assurément à nous dire. Mais son message est trop inaperçu, la globalisation n’ayant pas, depuis les années 1990, placé l’Afrique au premier plan (par rapport à l’Asie, notamment).La nomination de la Ghanéenne-Écossaise Lesley Lokko, écrivaine et architecte, comme directrice artistique de la 18e Biennale d’architecture de Venise est l’occasion de rectifier la donne. Thème général : « Le laboratoire du futur », un futur dont on ne saurait douter que l’Afrique y aura et y fera sa part. Mais laquelle ?

Quelles raisons le continent africain, pour les décennies à venir, aurait-il de se prévaloir modèle « global » ? Lesley Lokko développe cet argumentaire, posant avec autorité que l’Afrique est, assure-t-elle, « le laboratoire du futur », pour comprendre, cet espace où l’avenir se pressent, se préfigure et s’organise : « Nous sommes le continent le plus jeune du monde, rappelle-t-elle, avec un âge moyen deux fois moins élevé que celui de l’Europe et des États-Unis et plus jeune de dix ans que celui de l’Asie. » Quoi encore ? « Nous sommes le continent qui s’urbanise le plus rapidement au monde, avec une croissance de près de 4 % par an. » Et de préciser, en faisant preuve de lucidité : « Cette croissance rapide et largement imprévue se fait généralement au détriment de l’environnement et des écosystèmes locaux, ce qui nous place face au changement climatique à la fois au niveau régional et planétaire. » Fermez le ban.

Aucune arrogance dans les propos de Lesley Lokko, seulement quelques rappels démographiques et leur inévitable conséquence en matière d’urbanisme. Imaginer Lagos, capitale du Nigéria, 15 millions d’habitants à ce jour, peuplée de 40 millions de résidents en 2040 : ce scénario crédible fait passer dans notre échine un frisson d’inquiétude… La croissance africaine tous azimuts, intense déjà et appelée à l’être plus encore dans les années à venir, est de nature à inquiéter sur le plan environnemental et, par rebond, politique. Un territoire disputé accentue le risque de tensions augmentées entre populations, d’essence écologique en particulier pour celles qui s’annoncent d’ores et déjà (concurrence pour l’eau potable, les terres cultivables et les produits miniers ; l’accroissement de la déforestation…). Cette donne instable implique la nécessaire mobilisation, entre autres acteurs, des architectes et des urbanistes, dont la capacité à inventer un nouveau modèle adoucisseur de « sur-croissance » sera inévitablement sollicitée et, n’en doutons pas, rudement mise à l’épreuve. Rien de facile a priori. Si « l’espoir est une monnaie puissante », et « si la vision d’une société moderne, diversifiée et inclusive est séduisante et convaincante », concède encore Lesley Lokko, reste qu’il faut se porter au-delà de la représentation, qui reste un « mirage ». L’objectif, assène-t-elle : « Traduire les images en réalité. »

Pavillon du Brésil, Terra [Earth] © Matteo de Mayda

Faire la part des choses

Cette 18e biennale d’architecture vénitienne, au chapitre de l’offre conceptuelle et factuelle, est bienvenue : du fait de son originalité, le référent africain ; du fait, aussi, de son « style » inattendu, indéniablement plus esthétique que technique ou technocratique. La représentation africaine, comme on pouvait s’y attendre, est dominante, avec près de 70 agences représentées dans l’exposition principale, celle qui donne le ton de la manifestation et, censément, oriente les choix des commissaires des pavillons nationaux : rien à redire, il était temps qu’un focus, au plus haut niveau, soit proposé sur la création architecturale africaine ou, plus largement, du Sud économique. Rien d’étonnant à cette mue, tout bien pesé, à l’heure de l’actuelle séquence « woke » inondant depuis quelques années la culture globale, éprise de parité et de cette « décolonisation » tous azimuts (celle des territoires, mais plus encore des mentalités) sous-jacente de manière omniprésente à toute la manifestation. L’architecture ? Une pratique, surtout, de Blancs, une pratique du Nord économique dès lors qu’il s’agit de promouvoir invention et innovation. Une pratique, sous-entendue, confisquée, orientée, idéologique même. Changer l’angle de la prise de vue, dès lors, ne peut qu’être opportun.

La biennale de Lesley Lokko, ceci posé, convainc-t-elle ? Qu’y propose-t-on, au registre notamment de l’utile et au-delà de la correction de perspective et de l’idéologie ? Un bon point, celui de la « décarbonisation » qui inspire nombre d’architectes du continent noir, pour le meilleur, et que l’on retrouve opportunément dans la fabrique même de la biennale, « décarbonée » au maximum dans sa conception physique (réemploi de structures et de matériaux utilisés lors de la biennale d’art de l’an passé, par exemple). L’impératif de « décarbonisation », mis au rang des priorités par Lesley Lokko, et dont l’esprit doit nourrir son « laboratoire du futur » et ses productions, vient s’incarner ici dans une myriade de propositions architecturales low tech assurément pertinentes, cette question se posant cependant de concert, relative à leur efficience : celles-ci sont-elles et seront-elles de nature (et de force) à affronter les défis qui se posent au « bâtir » dans un monde en très forte croissance démographique ? Construire en terre, en bois, en matière textile (la toile de jute, le coton), oui : les exemples de ce type de construction, sur la Lagune, abondent, non sans grâce souvent (logis-hutte Kwaeε par l’agence d’architectes Adjaye Associates), et tous les amis de la Terre y aspirent. Ces mêmes, dont les yeux se portent vers les territoires où l’on vit en masse, n’en voient pas moins la plus large frange du Sud (avec et après le Nord) se bétonner de la manière la plus hideuse, brutale et régressive qui soit. La « décarbonisation » espérée, à cet égard, risque de se faire attendre ou de ne concerner que quelques petites poches d’habitat (bourgeoises, à le parier) tandis que triompheront encore longtemps les builders sans âme, maîtres du bétonnage brut et de l’habitat préfabriqué interchangeable d’un bout à l’autre du monde habité.

Aller au-delà du mirage ? Se porter à convertir un désir de salubrité générale en un fait tangible ? On n’y est pas encore et il n’est pas sûr, pour atteindre le but, que les architectes africains soient suffisamment armés ou, s’ils le sont, qu’ils puissent se prévaloir d’assez d’influence pour faire peser leurs choix.

Plus un bilan et une offre d’art qu’une biennale de techniciens

La limite de cette édition de la biennale pourrait bien résider, en résumant, dans cet aspect « retape » dont témoignent bien des pavillons nationaux, par effet d’imprégnation culturelle (de façon radicale, ainsi, concernant un pavillon ukrainien où l’on montre comment se protéger, du mieux que l’on peut, des bombardements russes, avec les moyens du bord). La notion de « laboratoire », chère à Lesley Lokko, en conséquence, se voit fléchie au profit de celle du service de rénovation générale, de facto moins riche de possibilités. Le monde est abîmé, c’est entendu, on ne va pas le refaire à neuf, en tout cas pas dans l’immédiat. Amélioration et remise en ordre, plutôt qu’invention pure. Le collectif Architects Against Housing Alienation (AAHA), dans le pavillon canadien, nous propose Pas à vendre !, une exposition d’esprit intersectionnel sur la spéculation immobilière et ses effets nocifs, en particulier pour les populations pauvres ou discriminées. On est loin, très loin d’Archigram, la prospective, ce sera pour une autre fois.

Déjà présenté il y a deux ans par l’université de Manchester (à la Whitworth Art Gallery), le Parliament of Ghosts du Ghanéen Ibrahim Mahama prend pour l’occasion valeur de symptôme. Cette installation, fondée sur une archive de la ville ghanéenne et l’enregistrement de prises de paroles en lien avec celle-ci, n’est pas sans exprimer la pesanteur, l’inertie, l’immensité même des défis propres à l’architecture et à l’urbanisme africains, et, plus largement, du Sud contemporain. Espaces urbains usés ou abîmés, saleté endémique, mal-population… Le réel est implacable, il relègue très loin les mises en scène d’un futur harmonieux et en tout point maîtrisé. Au bénéfice noir de quoi ? L’entropie, la dysharmonie, le saccage.

Pavillon français, Ball Theater © Matteo de Mayda

Comment faire pièce à ce symptôme, celui de la différence problématique, celui, dans le même sac conceptuel, d’une difficulté (ou d’une indifférence, au fond) à l’adaptation ? Trois réponses significatives sont données par cette 18e biennale d’architecture vénitienne. La première est l’esthétisation. Beaucoup, ici, d’œuvres d’art, d’objets de design, plus que de l’architecture proprement dite. Ainsi, du pavillon britannique qui nous propose une très arty exposition d’artistes anglo-caribéens (Dancing Before the Moon), ou du pavillon des États-Unis, pour sa part, une variation esthétique sur le recyclage du plastique (par l’Afro-Américain Norman Teague). L’expression d’une fuite, d’une satellisation vers le beau et l’élégant, faute d’incarnation, faute de savoir affronter le concret et ses lourdes contraintes ? Une seconde réponse réside dans l’auto-illusion, dont témoigne avec éclat (et une incroyable mauvaise foi) le pavillon lauréat de la biennale, celui du Brésil, avec l’installation TERRA, une proposition suspecte de wokisme pour le pire (commissariat de Gabriela de Matos et Paulo Tavares). Qu’y apprend-on ? Brasilia, capitale du Brésil construite en 1960 dans la jungle amazonienne, est moins un fait architectural que l’effet d’une coupable dérive culturelle : le refus de l’architecture de la forêt, celle des autochtones, celle aussi des Afro-Brésiliens, la seule respectable. Ou l’indigénisme, ou le suspect, et le nul. Niemeyer, comme ses amis modernes en vérité, est méprisable, la ville qu’il a conçue, Brasilia, est un produit d’exportation occidental, un effet de l’« hégémonie » moderniste, une forme de trahison de l’art vernaculaire de construire, en lien profond et séminal, animiste et chamanique, celui-là, avec la nature, vent debout contre toute forme de décontextualisation ou d’expérience rénovatrice. Comment croire en cette argutie ? L’architecture locale compte, oui. Mais on ne peut sérieusement, pour le reste, faire comme si les échanges culturels n’existaient pas, comme si le Sud n’avait pas lui aussi une conscience moderne et internationale.

Troisième réponse, dont la teneur péremptoire peut inspirer la perplexité légitime : le grand prix de la biennale donné, pour l’ensemble de son œuvre, à l’architecte et designer nigérian Demas Nwoko (né en 1935), adepte du bâti traditionnel africain le moins possible mâtiné d’influences extérieures, occidentales notamment. Demas Nwoko, qui est à l’Afrique noire par le pedigree ce qu’est Douglas Cardinal pour les nations amérindiennes, une mémoire du « local » et un militant de l’héritage, est-il un architecte important ? Le jury de la biennale dit oui quand beaucoup, qui ont regardé de près ses bâtiments, pensent en revanche que non : un « maître bâtisseur » plutôt conventionnel, inventeur de rien, révolutionnaire en rien, dont la principale qualité est le conservatisme et le peu d’intérêt manifeste pour tout ce qui touche aux nouvelles technologies.

L’Afrique comme ambiance, et après ?

L’Afrique donne-t-elle aujourd’hui le la en matière d’architecture et d’urbanisme ? Les avis sont tranchés. Ceux qui voient dans l’actuelle consécration africaine, dont témoigne cette biennale, un simple effet de mode (après la mode des Chinois ou des Latinos) ont-ils raison ou tort ? L’heure culturelle est au décolonialisme, qu’il importe de nourrir en événements mondains, dont est entre tous la biennale vénitienne, biennale occidentale, euro-biennale faut-il le rappeler. Nul doute que cette inflexion culturelle a pesé sur l’événement. Pour le reste, sommes-nous appelés dans le futur, au registre du modèle architectural et urbanistique, à devenir tous Africains ? Le doute est permis.

Le pavillon français

STUDIO MUOTO, Ball Theater

Où le monde dans sa diversité

vient se faire entendre et voir

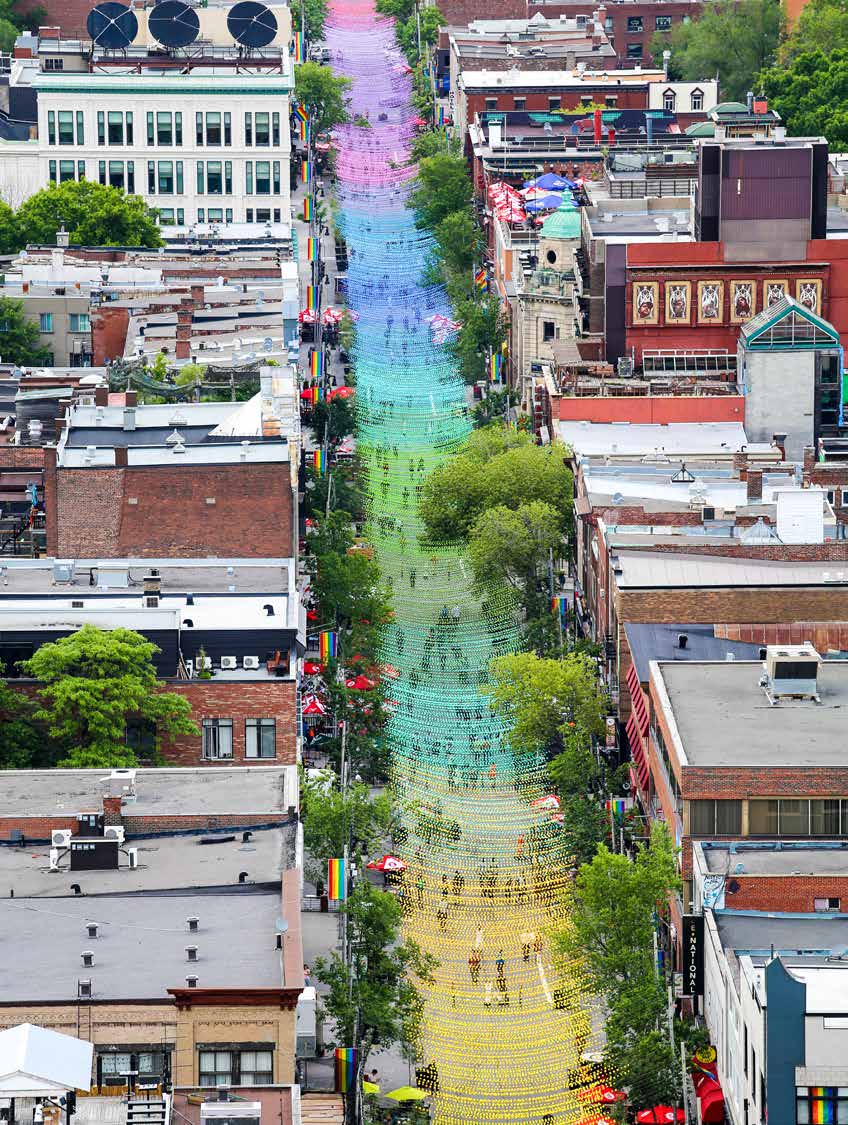

Basée à Montpellier, l’agence d’architecture Muoto (fondée par Gilles Delalex et Yves Moreau) occupe le pavillon français des Giardini avec une création originale, le Ball Theater. Cette installation monumentale, dans la salle principale du pavillon, prend la forme d’une tribune enchâssée dans un globe aux airs de boule disco où le visiteur est convié à venir s’installer pour y écouter les bruits du « monde », diversement : sons émanant du bruissement continu des échanges sur les réseaux sociaux, musique lente (slow listening) aux effets immersifs (une composition électro de Pilooski), débats, spectacles.

« Architecture à mi-chemin entre la structure et le décor », dit la présentation officielle, « le théâtre de Ball Theater se présente comme une sphère légère et modulable, conçue comme un laboratoire des identités. Il assume une dimension poétique et utopique qui remet en question la notion de croissance. On peut l’interpréter à la fois comme un lieu de divination du futur et comme une boule à facettes qui met en jeu le son, l’espace et le corps ».

Au-delà de son exposition sous la forme d’une architecture insolite, le Ball Theater reçoit durant toute la biennale ateliers et résidences, l’occasion de distribuer et de faire circuler la parole, celle des personnes discriminées en premier lieu, dont la communauté LGBTQIA+. Aspect notoire, la légèreté de la construction, « frugale », disent ses concepteurs, son caractère recyclable, son empreinte carbone basse et une fabrication locale, par des artisans vénètes.

Texte : Paul Ardenne

Visuel à la une : Pavillon français, Ball Theater © Matteo de Mayda

— retrouvez l’article sur Globaux, donc africains ? Biennale d’architecture de Venise 2023 dans Archistorm 121 daté juillet – août 2023 !