Depuis près de deux siècles, l’École des beaux-arts de Paris occupe le site, magique, de l’ancien couvent des Petits Augustins, qui accueillit pendant la Révolution et jusqu’en 1818 le musée des Monuments français. Haut-lieu de l’enseignement et de la création, la rue Bonaparte est aussi un lieu de vie, le réservoir d’immenses collections et d’une mémoire qu’il faut toujours et encore interroger. Fermée depuis 1968, la section Architecture a fait l’objet de nombreuses recherches ces dernières années.

Au début du xxe siècle, l’École des beaux-arts jouit d’une réputation mondiale ; elle accueille notamment des générations d’étudiants nord-américains qui, jusque dans les années 1940, en diffusent les valeurs outre-Atlantique. La culture de la composition, mais encore la tradition de la discussion (sur l’histoire, sur la technique), en font le temple de l’éclectisme, cette démarche qui permet à chacun et en tout lieu de résoudre les problèmes du projet architectural. Le cours de Julien Guadet, publié en 1901 sous le titre Éléments et théorie de l’architecture, synthétise cette culture. Attentive aux évolutions de la société, l’École propose alors des sujets de concours sur des bâtiments industriels, de loisirs, de commerce, tout en s’ouvrant lentement aux questions urbaines. Décimée par la Grande Guerre, elle cesse – c’est la thèse défendue par Jean-Pierre Épron en 1997, dans son livre Comprendre l’éclectisme – de renouveler son corpus de référence et de se prêter à ce qui avait fait sa gloire : le débat. Parmi les fondements de l’éclectisme, la maîtrise technique aurait progressivement été abandonnée aux seuls ingénieurs, déifiés par les modernes. Les ateliers libres, tels ceux créés, en 1923 par Auguste Perret (l’atelier du Palais de Bois) ou en 1949 par Georges-Henri Pingusson, dans les deux cas à la demande d’étudiants en quête de maîtres, ne parviendront pas complètement à influer sur une institution dont le déclin se serait poursuivi jusqu’à la dissolution, en 1968, de la section Architecture au profit des « unités pédagogiques ».

La thèse d’une école à bout de souffle doit toutefois être nuancée ; les recherches sur l’enseignement de l’architecture, tout comme celles sur les prix de Rome, contribuent à redonner leur crédibilité à un système un peu vite considéré comme le garant d’un académisme. Ce dernier terme, postulait Pascal Ory en 1989, ne doit d’ailleurs pas être assimilé au conservatisme ou au traditionalisme, mais serait plutôt à lire comme la « sanction officielle d’un canon esthétique émanant des artistes constitués en corps ». Les concours d’architecture sont de ce point de vue les exercices les plus révélateurs de l’évolution des canons esthétiques, tout comme ils traduisent l’attention du corps enseignant à une certaine actualité de la commande.

2. Marcel Mutin, atelier Laloux et Lemaresquier, rendu de 1ère classe, 1938, « Une église cathédrale ». Ensba © Beaux-Arts de Paris

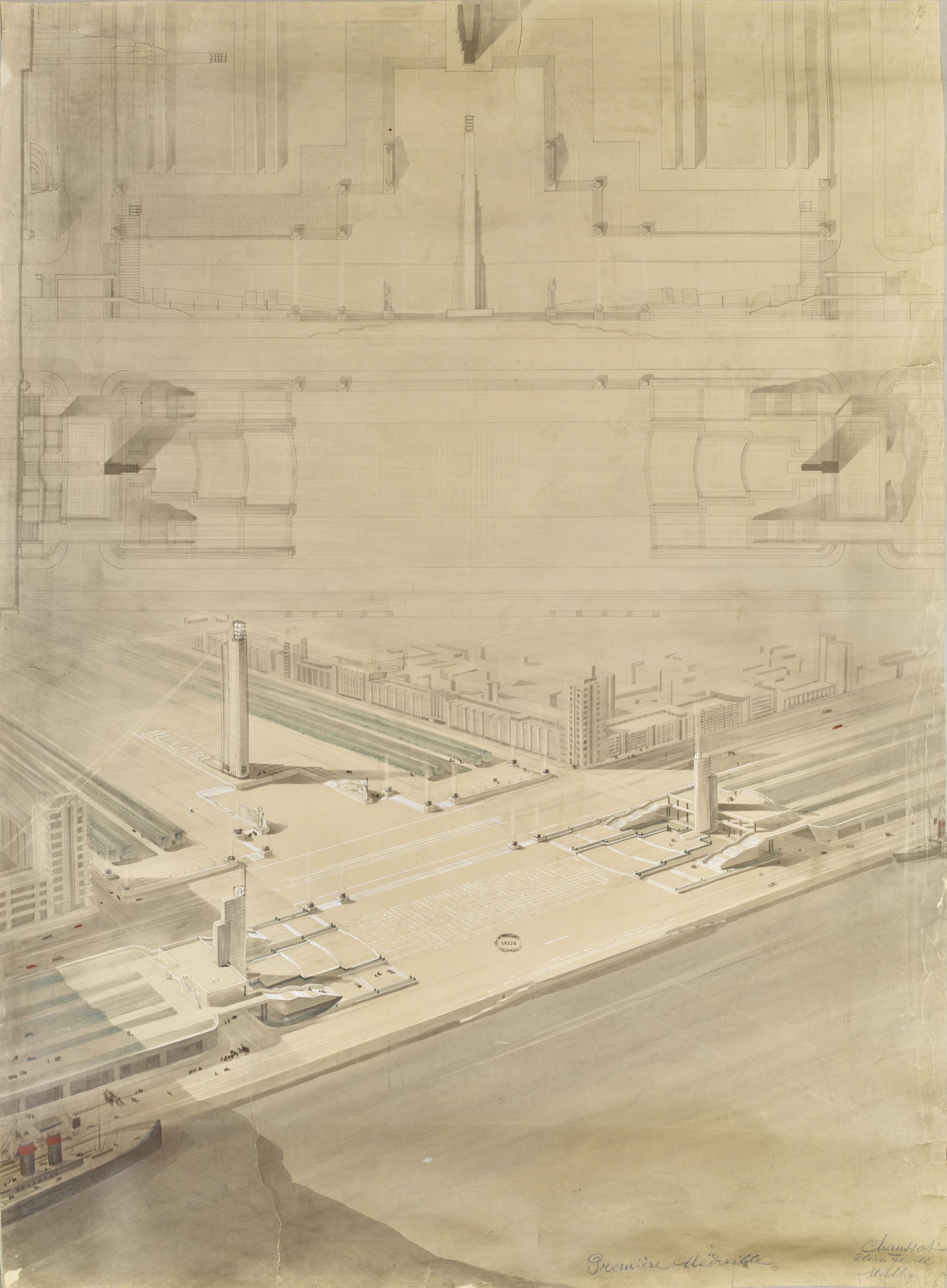

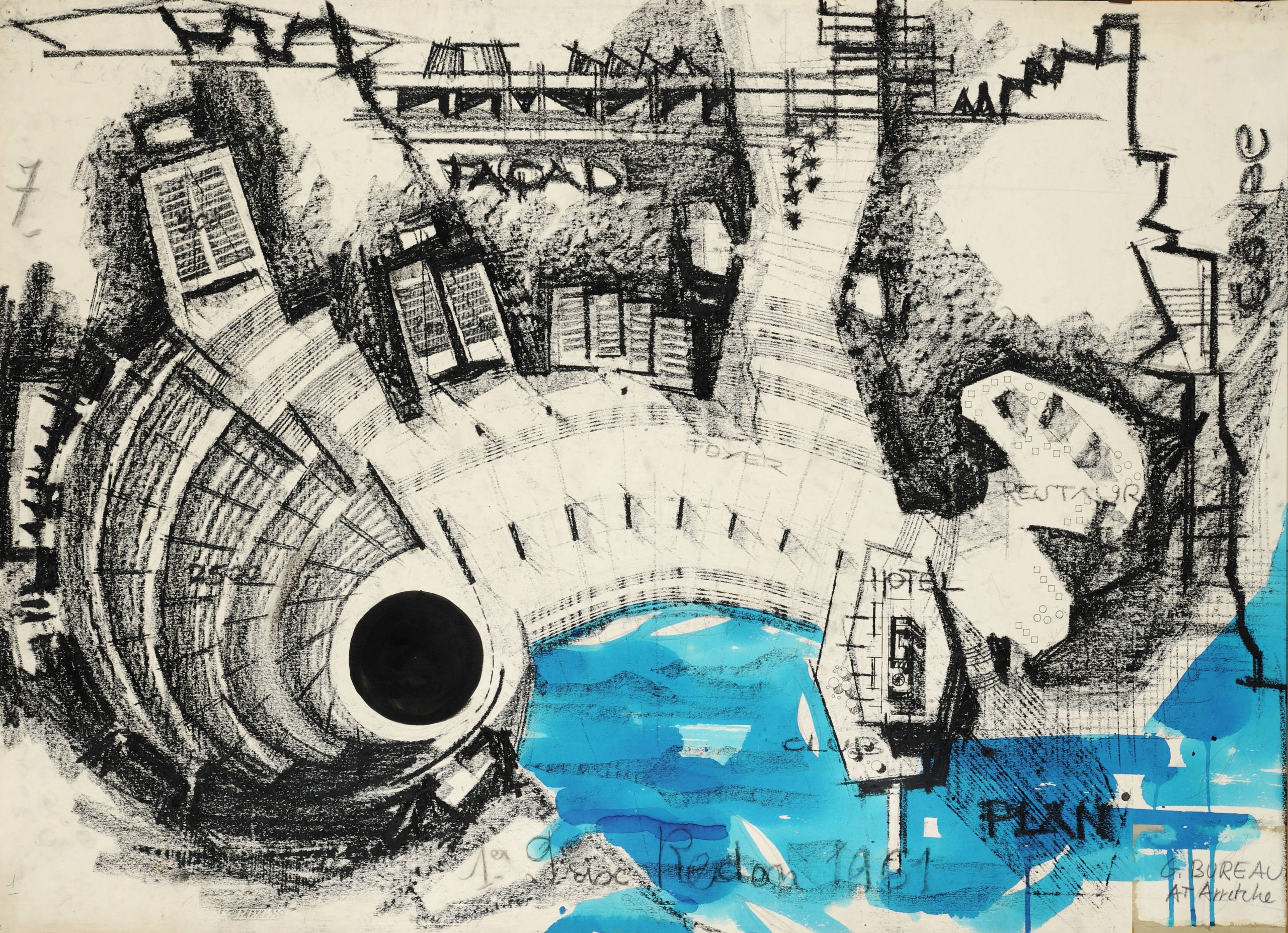

La période qui va de 1906 à 1967, choisie dans le récent ouvrage consacré aux dessins d’élèves architectes aux Beaux-Arts, présente l’avantage – car l’accès aux originaux n’est pas aisé – de correspondre à la publication, par l’éditeur Vincent, Fréal & Cie, de volumes annuels recensant les projets récompensés à l’occasion des différents concours. Signalons à ce propos que l’École conserve toujours les plaques de verre ayant servi à ces publications. Au total, une vingtaine de concours sont organisés, le Prix de Rome étant bien entendu le plus prestigieux. Parmi les très nombreux sujets proposés, le logement n’est certes pas le plus fréquemment soumis aux élèves, qui n’en ont pas moins régulièrement à composer sur des édifices scolaires, des cinémas – et même, en 1961, sur le palais des festivals de Cannes –, des bâtiments administratifs et, parfois, une unité d’habitation. La question urbaine, elle, arrive tardivement et plutôt dans les concours dits de fondations (Chenavard, Godebœuf, etc.), où certains jeunes architectes se distinguent par leurs propositions en phase avec l’actualité, comme Pierre Fournier avec sa proposition pour l’aménagement des Halles et du plateau Beaubourg à Paris (1923). L’américanisme se manifeste quant à lui dans le traitement de l’échelle et des formes, en même temps que la vue aérienne donne sa puissance d’évocation au rendu (voir le « Quai promenade » d’Yves Chaussat pour le concours d’émulation de 1931). Et quand bien même le programme imposé peut demeurer traditionnel (un site archéologique, un hall d’accueil traité à la manière japonaise, un monument commémoratif), le traitement graphique et les techniques employées témoignent d’une nette porosité avec l’évolution des arts plastiques. L’expressionnisme et l’abstraction gagnent ainsi les rendus au point qu’un concours Godebœuf laisse difficilement deviner son sujet : c’est par exemple le cas, en 1962, avec « Un coin de feu », dont la fondation impose que soit étudié un détail d’exécution.

À y regarder de près, il est en outre fréquent que les sujets donnés par les professeurs répondent à une actualité immédiate, parfois oubliée. Si l’aménagement du rond-point de La Défense, en 1955, s’inscrit dans un programme attendu depuis déjà deux décennies, la création d’un « parvis du souvenir devant Notre-Dame » (début 1960), peut en effet sembler plus fortuite. Neuf ans avant les premières études confiées à André Hermant et Jean-Pierre Jouve, vingt ans avant l’ouverture de la crypte archéologique, ce programme est en l’occurrence au diapason de certaines critiques faites à l’œuvre du XIXe siècle : fin 1960, Yvan Christ publiera dans Connaissance des arts un article intitulé « Supprimer le parvis de Notre-Dame ».

La mémoire de l’École des beaux-arts est également celle de la fête : le bal des Quat’Z’Arts, créé en 1892, a forgé la mythologie d’un établissement et d’un quartier. Cette tradition festive a du reste, chez les architectes, largement survécu à 1968, l’ex UP9 ayant maintenu certains rites initiatiques, pour le meilleur et pour le pire. Mais les Quat’Z’Arts ont aussi légué une mémoire dessinée de grande ampleur, dispersée du fait de son caractère non officiel et surtout licencieux : contrairement aux dessins conservés par l’École, les cartons d’entrée, affiches et autres plaques mobilisant une iconographie imprégnée de mythologie et d’érotisme, toutes ces « reliques de la fêtes » sont aujourd’hui en mains privées. Le travail de collecte mené par Isabelle Conte sur chacune des soixante-trois éditions du bal, comme la mise en perspective historique de cette institution, marquée dès 1893 par le scandale de l’attentat à la pudeur, est donc d’autant plus précieux.

À lire : Gauthier Bolle et Amandine Diener (dir.), Dessins d’élèves architectes aux Beaux-Arts. Des programmes aux projets, 1906-1968, Lyon, Lieux-Dits, 2023, 256 p. et Isabelle Conte, Quat’Z’Arts. L’art en fête à l’École des Beaux-Arts, Bruxelles, AAM Éditions, 2023, 304 p.

Texte : Simon Texier

Visuel à la une : Yves Chaussat, atelier Expert et Recoura, concours d’émulation, rendu de 1ère classe, 1931, « Quai promenade ». Ensba © Beaux-Arts de Paris

— retrouvez l’article dans Archistorm 126 daté mai – juin 2024