On a longtemps regardé avec mépris, voire avec suspicion, les constructions d’inspiration régionale de l’entre-deux-guerres. Lentement intégrées par les historiens dans leurs récits, elles sont pourtant largement protégées au titre des monuments historiques et, tout comme l’Art déco, structurent des paysages urbains entiers, un peu partout en Europe.

Si le phénomène régionaliste trouve ses origines à la fin du xixe siècle, c’est avec l’émergence des avant-gardes, dans les années 1920, qu’il devient une véritable mode architecturale. Les défenseurs de la toiture-terrasse, Le Corbusier le premier, ont en effet largement contribué à lui donner des arguments : la défense du toit à pentes et, plus globalement, de formes justifiées par l’histoire et le climat, seront désormais au cœur du discours régionaliste. À lui seul, le titre de l’ouvrage publié en 1924-1926 par Charles Letrosne, Murs et toits pour les pays de chez nous, témoigne de l’importance identitaire du toit. Le principal théoricien français du régionalisme en architecture évoque par exemple une mairie dont le « “visage” s’accorde au paysage, à l’esprit même du terroir, à l’atmosphère, comme une coiffe de villageoise à un profil bien racé ». En Allemagne, la notion de « Heimat » (ville natale) répond quant à elle à une inquiétude suscitée par l’industrialisation massive du pays. Dans les neuf volumes de ses Kulturarbeiten, publiés entre 1901 et 1917, le critique, peintre et architecte Paul Schultze-Naumburg oppose les bonnes aux mauvaises constructions et, en réaction à la montée du modernisme incarné par le Bauhaus, s’en prend lui aussi violemment au toit-terrasse. Comme l’absence d’ornement, ce dernier réunit contre lui la quasi-totalité des opposants à l’internationalisation de l’architecture qui, de ce fait, mettent leur imagination au service de styles régionaux adaptés aux exigences de la vie moderne.

Georges Wybo et Théo Petit, hôtel

Normandy à Deauville, 1911-1912.

Redécouverts en France dans les années 1980, les régionalismes ont, de fait, apporté la preuve qu’une modernisation de l’architecture était à l’œuvre sur l’ensemble du territoire. Loin d’être l’antithèse du style dominant de l’entre-deux-guerres, l’Art déco, le régionalisme en est plutôt la version rurale, voire périurbaine et surtout balnéaire. Les deux stations voisines de Trouville et Deauville sont par exemple le théâtre d’un développement massif du style néo-normand, orchestré par les Parisiens Georges Wybo et Théo Petit avec l’hôtel Normandy (1912) et les immeubles du centre de Deauville ; puis, après-guerre, par Maurice Vincent avec la poissonnerie (1936) et Jean Philippot avec la gare commune aux deux stations (1931), dont la façade à pans de bois abrite un hall Art déco. Avant l’ère du tourisme de masse, le développement de la société des loisirs a fait des côtes françaises l’un des plus riches ensembles d’architectures régionalistes, les bâtiments publics comme les constructions privées contribuant à ce mouvement de fond. Sur la côte d’Émeraude (Cancale, Saint-Malo, Dinard, Saint-Briac, Saint-Lunaire), où Yves Hémar joue un rôle important dans la modernisation des formes locales, les bureaux des Postes et Télégraphes forment ainsi un corpus particulièrement cohérent et inventif.

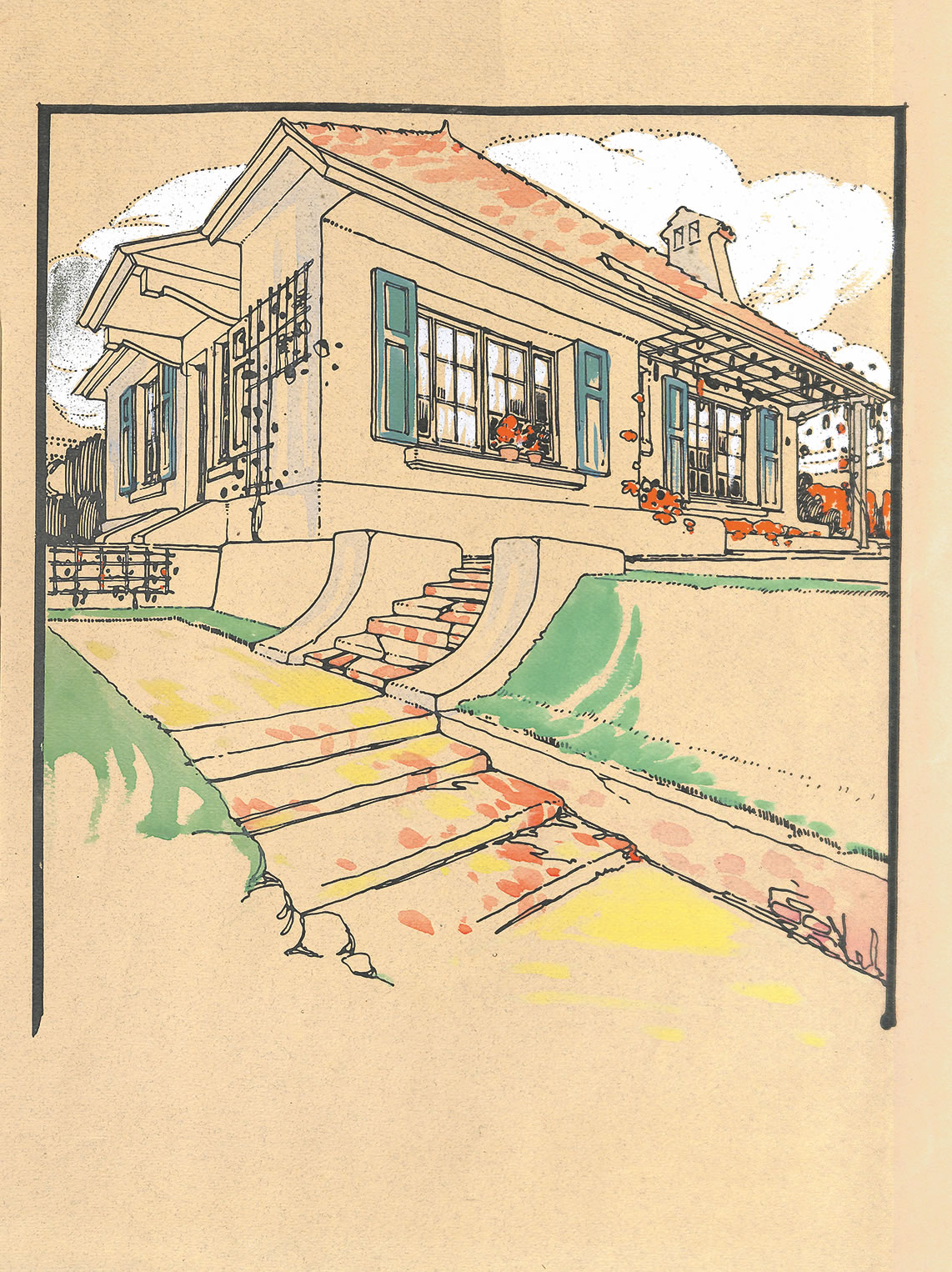

Les monographies d’architectes représentant le mouvement régionaliste se multiplient, mais l’encrage local des intéressés leur interdit bien souvent une diffusion nationale, ce qu’on ne ferait pas pour des architectes parisiens… C’est le cas par exemple des études consacrées au nordiste Louis Quételart, ou aux Basques Louis et Benjamin Gomez, dont les œuvres respectives expriment une réelle inventivité plastique. Issu d’une thèse de doctorat, l’ouvrage récemment paru sur Paul Tissier bénéficie d’un traitement plus favorable. Il met, il est vrai, l’accent sur le décorateur de fêtes, dont les très beaux dessins préparatoires se nourrissent d’influences multiples (les avant-gardes, les folklores russes et orientaux, la peinture de Mathurin Méheut…). Mais Tissier est également – outre un étonnant collectionneur d’instruments de musique – l’un de ces architectes qui, débutant au moment où se déclare la Première Guerre mondiale, sont appelés à reconstruire des villages dévastés en recherchant une voie médiane entre ruralisme et modernité. Il se tourne également vers la Côte d’Azur et développe le principe de la maison sur catalogue, formule à la fois innovante et sans doute destinée à contrecarrer la montée en puissance des entrepreneurs, eux-mêmes rompus à la vente sur plans. Réalisées ou non, ces maisons véhiculent un imaginaire désormais vieux d’un siècle, à mille lieues des médiocres lotissements actuels.

Caisse d’épargne de Rovereto (Italie), vers 1914.

L’Italie a elle aussi joué un rôle fondamental dans l’interrogation des formes locales, mais avec une prédilection pour l’histoire médiévale et renaissante plus que pour les particularismes régionaux. La richesse du patrimoine italien a en effet conduit architectes, urbanistes et décideurs à penser le rapport à l’ancien de manière plus systématique qu’ailleurs. À l’avant-garde de la pensée sur la restauration avec les écrits de Camillo Boito (Conserver ou restaurer : les dilemmes du patrimoine, 1893), l’Italie prend encore de l’avance avec la publication, en 1931, par Gustavo Giovannoni, de l’ouvrage Vecchie città ed edilizia nuova (L’urbanisme moderne face aux villes anciennes), première tentative de conjuguer deux idées de la ville sans les opposer frontalement. L’urbaniste insiste entre autres sur la nécessité de composer avec les ouvrages mineurs d’un tissu urbain ; l’harmonisation chromatique est un thème récurrent, aussi important que le rapport d’échelle entre les architectures des différentes époques. Très critique à l’égard d’édifices tels que le palais néo-renaissant de cinq étages de la piazza della Signora, à Florence, Giovannoni dénonce encore l’« antilocalisme » des constructions nouvelles. Cette difficile équation a pu être résolue, dans des moyens et petits centres anciens du nord-est de l’Italie, plus particulièrement avec la construction des caisses d’épargne et chambres de commerce des années 1900-1920 : à Padoue, Mantoue ou Rovereto, les arcades, loggias et décors de sgraffites réalisent une synthèse souvent réussie entre historicisme et style Liberty. Il est encore difficile de trouver le nom des architectes de ces édifices, qui échappent pour la plupart aux guides d’architecture moderne comme aux ouvrages centrés sur le patrimoine ancien. C’est l’un des objectifs de la recherche en histoire de l’architecture : que cet anonymat ne soit pas éternel.

Texte : Simon Texier

Visuel à la une : Paul Tissier, cottage type 2, Société de Constructions Modernes, 1921. © Association Fêtes d’Art

À lire : Stéphane Boudin-Lestienne, Paul Tissier, l’architecte des fêtes des Années folles, Paris, Norma Éditions, 2022, 256 p., 60 euros.

— Retrouvez l’article Patrimoine Les régionalismes : une autre modernisation dans Archistorm 116 daté septembre – octobre 2022