En nombre, le monument aux morts est incontestablement le programme public le plus répandu de l’entre-deux-guerres : il n’est pas une commune, en effet, qui n’en soit dotée d’au moins un. Généralement dominé par une figure sculptée, le monument aux morts devient projet architectural dans les grandes villes, une occasion pour leurs créateurs de ranimer des figures inscrites dans la culture classique et de leur donner une dimension spécifique.

Dans une conférence prononcée au RIBA (Royal Institute of British Architects) à Londres, en juin 1923 et reprise dans la revue L’Architecture en janvier 1924, l’architecte et critique Albert Louvet esquissait un panorama des réalisations entreprises depuis la fin du conflit. Le propos de ce professionnel – il est notamment l’un des auteurs du Grand Palais à Paris – visait en l’occurrence à montrer, justifier et défendre la place de l’architecte dans cette immense entreprise de construction qu’était l’édification des monuments commémoratifs, et ce alors que les cimetières militaires français ne donnaient lieu à aucune commande spécifique : « Rien n’est difficile à étudier comme les monuments de cette nature et dans le plus restreint il peut, il doit y avoir une note d’art. Et en fait, lorsqu’on parcourt la campagne, il est aisé de voir ceux de ces monuments qui sont passés par les mains d’un véritable architecte. » Cette intervention de l’homme de l’art et de son inévitable adjoint, le sculpteur, a souvent été favorisée par des processus de commandes spécifiques.

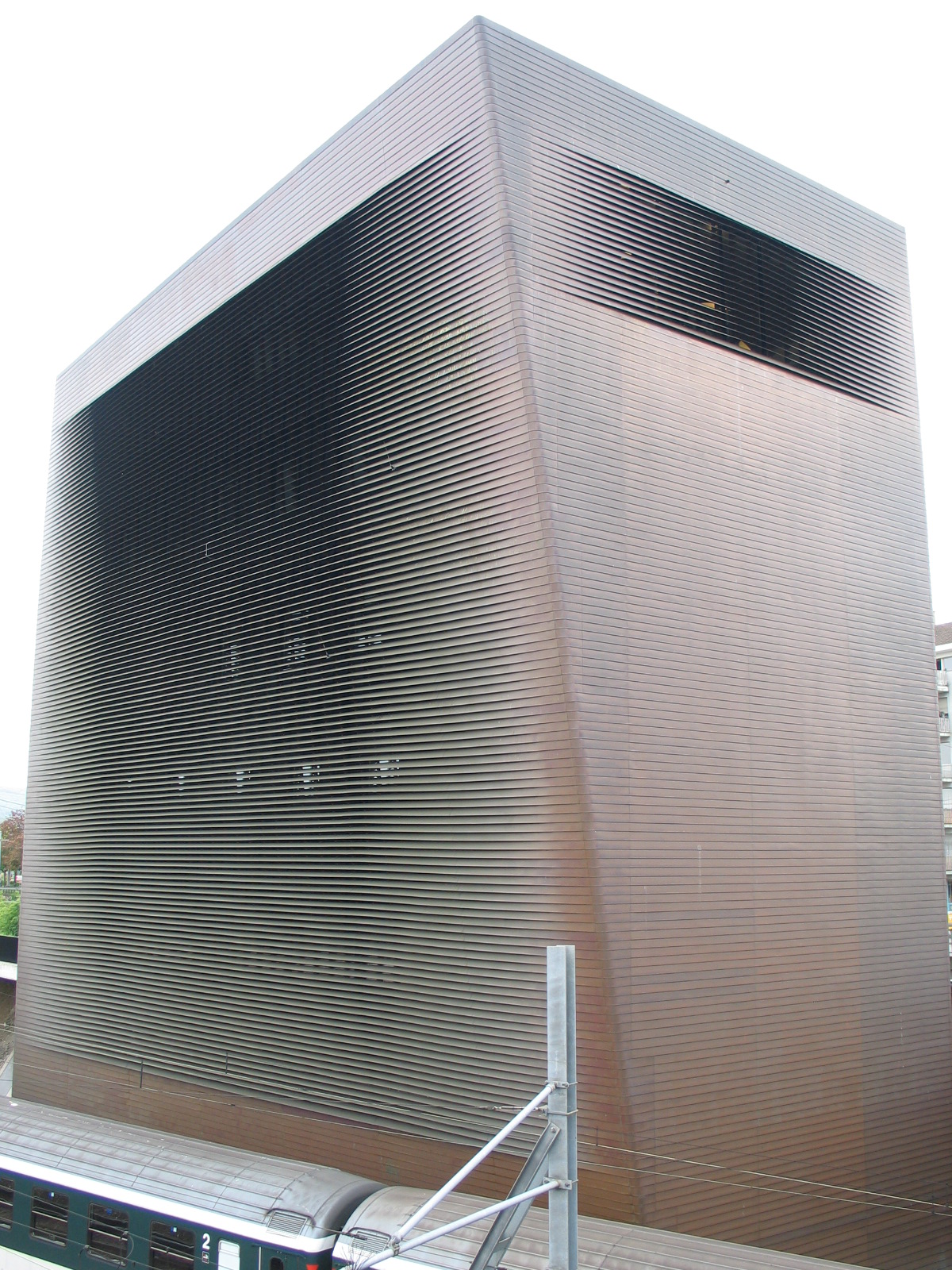

Léon Azéma, Jacques Hardy et Max Hedreï, l’ossuaire de Douaumont, 1923-1932.

Pour ce qui touche à la commémoration de la Première Guerre mondiale, on peut distinguer, comme le proposait Albert Louvet, quatre grands types de commandes : les monuments élevés par les villes (les monuments aux morts placés en un lieu symbolique ou stratégique d’une commune), les monuments rappelant les morts des grandes écoles et des administrations – celui de l’école Centrale, rue Conté à Paris (Pierre Leprince-Ringuet, architecte et Marcel Gaumont, sculpteur, 1923), est le plus célèbre –, les monuments évocateurs d’événements précis et les monuments religieux, enfin les monuments patriotiques. La première catégorie, on le sait, n’est pas l’accumulation de constructions insipides que l’on a souvent dénoncée : il existe de nombreux monuments aux morts municipaux de grande qualité artistique, confiés, parfois après concours, à un architecte ou à un sculpteur célèbre (Tony Garnier au parc de la Tête-d’Or à Lyon, Aristide Maillol à Port-Vendres, Banyuls, Elne et Céret). Beaucoup assument d’ailleurs très clairement leur statut monumental et répondent, de la sorte, aux attentes de la loi Cornudet (14 mars 1919) relative aux plans d’aménagement, d’extension et d’embellissement des villes françaises. Chargé en 1921 de concevoir pour Albi un monument « simple et grandiose », en harmonie « avec l’architecture locale, pour le ton et la couleur », Léon Daures propose ainsi un arc de triomphe flanqué de deux hémicycles, orné de guirlandes inspirées de celles du tombeau de Caecilia Metella à Rome – les mêmes qu’Henri Labrouste avait utilisées pour la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Identiquement placé sur un boulevard extérieur, le monument que Léon Jaussely livre en 1928 pour sa ville de Toulouse délaisse la brique pour la seule pierre, mais constitue une autre version stylisée de l’arc triomphal ; le programme sculpté comprend notamment l’étonnant bas-relief de Camille Raynaud, figurant une multitude de visages de Poilus partant au combat. À Marseille, c’est un « portique en plein ciel » que Gaston Castel érige face à la mer, avec le sculpteur Albert Sartorio, pour le monument aux héros de l’armée d’Orient et des terres lointaines (1927) – le même Sartorio collabore avec Paul Tournon pour le monument de Tournon-sur-Rhône (1922). Plus originale est la mise en scène réalisée par Henri Castan à Nîmes (1924), où le monument se prolonge en une salle souterraine circulaire. La deuxième catégorie de réalisations évoquée par Louvet a, elle aussi, laissé quelques réalisations remarquables, comme le monument à la mémoire des agents du métropolitain à la station Richelieu-Drouot, du sculpteur Carlo Sarrabezolles (avec Germain Olivier, architecte, 1931). Ce sont toutefois les deux dernières catégories où l’on trouve les œuvres les plus puissantes, parce qu’issues de commandes exceptionnelles.

« Après tous les monuments construits à la gloire des vainqueurs de la Grande Guerre, il restait à élever en particulier, pour ce secteur tragique, un édifice pour le recueillement et la prière », notait en 1923 L’Architecture à propos du concours lancé pour la réalisation de l’ossuaire de Douaumont. Qualifié dans un premier temps de « mausolée », l’ossuaire de Douaumont traduit les interrogations sur la question du monument, l’image qu’il renvoie ne correspondant en rien à sa fonction première. Son titre exact explique cela : on parle à l’origine de l’« Ossuaire et monument de Douaumont élevé pour abriter les restes des soldats français et alliés glorieusement tombés sur les champs de bataille de Verdun 1914-1918 » ; on parlera plus tard, jusque sur le papier à en-tête de l’Œuvre, du « monument de Douaumont ». Programme funéraire, c’est-à-dire religieux, mais œuvre fondamentalement patriotique – les présidents du comité de patronage sont le maréchal Foch, l’ancien président Raymond Poincaré et Mgr Dubois, archevêque de Paris et ancien évêque de Verdun –, ce programme concentre les désirs et les contradictions d’une commémoration qui ne peut être univoque. Initiative de l’évêque de Verdun, Mgr Ginisty, et de l’Œuvre du Souvenir des Défenseurs de Verdun, le monument est composé de trois parties : l’ossuaire proprement dit, un sanctuaire catholique et un ensemble de trois édifices cultuels (protestant, juif et musulman) ; un cimetière de 20 000 tombes s’étendra sur la pente sud-est du terrain. Seule indication architecturale précise : prévoir une lanterne des morts, à laquelle les lauréats donneront la forme effilée d’un obus.

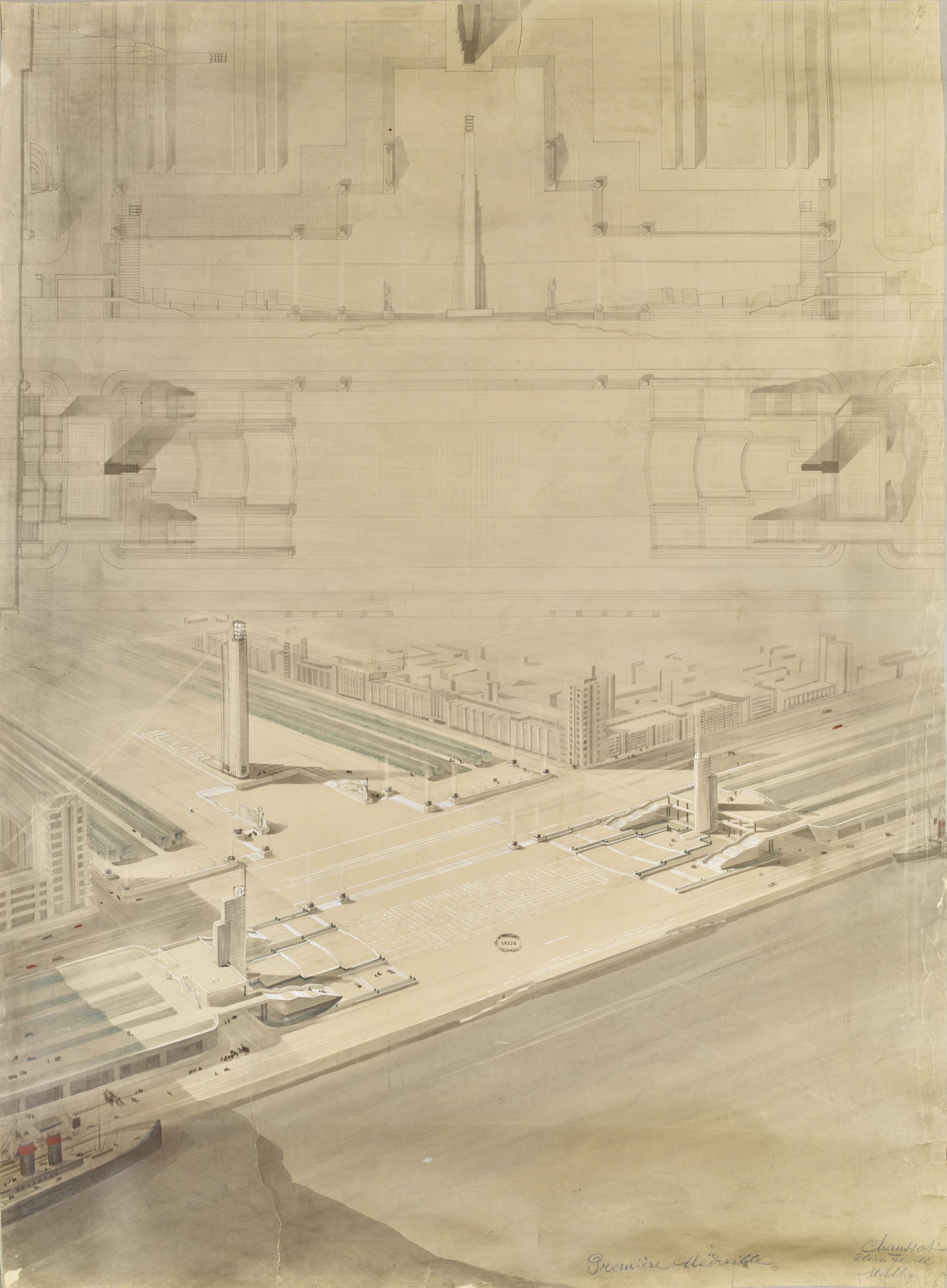

Paul Tournon, monument aux morts de Tournon-sur-Rhône, 1922.

Au total, 55 projets sont soumis au premier degré du concours ouvert en septembre 1922 ; ils sont exposés au Grand Palais début novembre. Léon Azéma et Jacques Hardy, rejoints plus tard par Max Edrei, sont retenus pour le second degré, où l’anonymat n’est plus requis, et qui aboutit au choix du projet Azéma et Hardy, à onze voix contre trois à celui de Paul Bigot, particulièrement investi dans les programmes commémoratifs. « D’une esquisse un peu banale, note Albert Louvet, rapporteur des opérations du jury, MM. Azéma et Hardy ont tiré un excellent projet, très amélioré. Dans l’esquisse, on trouvait un parvis entouré de portiques, avec le sanctuaire catholique au centre, composition qui tenait peu compte du terrain. Au rendu, les auteurs du projet ont franchement fait un ossuaire droit, ininterrompu, suivant la crête et traité en forme de cloître. […] L’architecture de l’esquisse, un peu indécise, a beaucoup gagné en simplicité et en ampleur. » Et Louvet, en guise de conclusion, de « reconnaître et proclamer qu’un concours d’une si belle qualité fait le plus grand honneur à l’École française d’architecture ». Défendant une cause plus ouvertement moderne, L’Architecture d’aujourd’hui se contentera de signaler en 1932, après l’achèvement de cet ossuaire de 137 mètres de long et 46 de haut au niveau de la tour, qu’il « ne présente aucun intérêt du point de vue architectural »…

Texte : Simon Texier

Visuel à la une : Henri Castan, monument aux morts de Nîmes, 1924.

— retrouvez la chronique Patrimoine sur les monuments aux morts dans Archistorm 118 daté janvier – février 2023 !